清末民国初荷包探秘 花样百出的随身绣品

荷包,作为中国传统服饰文化中不可或缺的配饰,在清末至民国初年经历了独特的发展与演变。这一时期,社会动荡、新旧思潮交织,荷包不仅延续了古老的实用功能,更在形制、纹样与用途上展现出丰富多样的面貌,成为随身绣品中的一朵奇葩。

一、荷包的形制与材质

清末民初的荷包形制多样,常见的有方形、圆形、葫芦形、鱼形等,大小不一,多由丝绸、棉布或缎子制成。富家子弟的荷包常以锦缎为底,缀以金银线刺绣,而平民百姓则多用素布,绣以简洁图案。荷包通常配有抽绳或扣带,便于系于腰带或衣襟,既实用又美观。

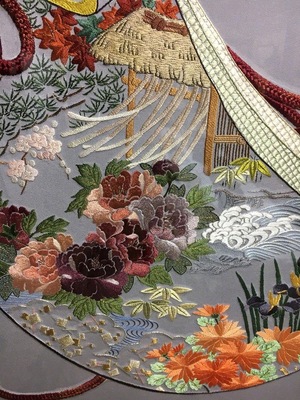

二、刺绣纹样的文化内涵

荷包上的刺绣纹样是这一时期艺术与民俗的集中体现。常见图案包括花卉(如牡丹、莲花)、动物(如龙凤、蝙蝠)、吉祥文字(如“福”“寿”)以及人物故事。这些纹样不仅装饰性强,更承载着祈福、避邪、传情等深意。例如,绣有“鱼跃龙门”的荷包象征科举成功,而鸳鸯图案则常用于定情信物。

三、功能与社交意义

荷包最初用于携带小物件如钱币、香料或烟草,但清末民初时,其功能逐渐扩展至社交领域。作为礼品,荷包是亲友间表达情谊的常见选择;在婚俗中,新娘绣制的荷包更是嫁妆的一部分,体现女红技艺。荷包还成为身份与审美的象征,不同阶层的人通过荷包的材质与绣工展示其社会地位。

四、时代变迁下的演变

随着民国初年西风东渐,传统服饰逐渐简化,荷包的实用性有所下降,但其艺术价值反而凸显。许多荷包开始融入西方元素,如几何图案或新式色彩,反映了时代融合的特点。同时,荷包也成为收藏家与艺术爱好者的珍品,至今在博物馆与民间仍有大量遗存。

结语

清末民国初的荷包,不仅是日常生活中的实用品,更是刺绣工艺与民俗文化的缩影。其花样百出的设计,记录了那个变革时代的美学追求与社会风貌,值得我们细细品味与传承。

如若转载,请注明出处:http://www.jinxiuyuantex.com/product/219.html

更新时间:2025-10-15 23:23:45